Wussten Sie, dass die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) hinsichtlich Zinssätzen bis zu 2 % Inflationsuntschied in der Eurozone verursachen können? Diese erstaunliche Tatsache zeigt eindrucksvoll, welche Rolle die Geldpolitik spielt. In diesem Beitrag werden wir tiefer in die Einflüsse von Notenbankpolitik eintauchen. Wir betrachten ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft.

Die Maßnahmen der Zentralbanken reichen von der Inflationskontrolle bis hin zur Stabilisierung der Finanzmärkte. Auch die Beeinflussung der Kreditvergabe fällt in ihren Bereich. Entscheidungen, wie die der EZB, sind wesentlich für unsere Wirtschaftslage. Ihre Geldpolitik beeinflusst nicht nur die Wirtschaftspolitik. Sie kann auch das Wachstum und die Konjunktur signifikant steuern.

Zentrale Erkenntnisse

- Die Notenbankpolitik hat signifikante Auswirkungen auf die Inflationsraten.

- Entscheidungen der EZB können die wirtschaftliche Stabilität in der gesamten Eurozone beeinflussen.

- Die Geldpolitik spielt eine Schlüsselrolle in der Steuerung der Kreditvergabe.

- Maßnahmen der Zentralbanken können die Dynamik der Finanzmärkte verändern.

- Langfristige wirtschaftliche Effekte ergeben sich aus strategischen geldpolitischen Entscheidungen.

- Es gibt kritische Perspektiven und Herausforderungen, die die Effektivität der Politik beeinflussen können.

Einleitung zur Notenbankpolitik

Die Rolle der Notenbankpolitik ist in der heutigen Wirtschaft von größter Bedeutung. Unter Definition der Notenbankpolitik versteht man das Steuern der Geldmenge und Zinssätze. Ziel ist es, wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Zentralbanken, zum Beispiel die EZB, setzen verschiedene Werkzeuge ein. Dazu gehören Zinsanpassungen, Veränderungen der Liquidität und quantitative Lockerungen.

Bei der Definition der Notenbankpolitik geht es um die Regulierung der Geldmenge und Zinssätze durch Zentralbanken. Ziel ist die Kontrolle der Inflation und die Sicherung von Preisstabilität. So wird das Vertrauen von Bevölkerung und Märkten gestärkt.

Studien, wie die von Alesina und Summers (1993), zeigen einen Zusammenhang zwischen der Unabhängigkeit von Zentralbanken und niedriger Inflation. Ähnlich haben Cukierman, Webb und Neyapti (1992) und Eijffinger und Schaling (1993) eine Verbindung zwischen der Autonomie der Zentralbank und geringeren Inflationsraten belegt.

Ein theoretischer Ansatz legt nahe, dass autonome Zentralbanken anders auf ökonomische Schocks reagieren könnten als abhängige. Solche Banken haben oftmals eine stärkere Abneigung gegen Inflation, was zu niedrigeren Inflationserwartungen führt. Allerdings könnten sie bei Produktionsstörungen weniger agil sein.

Die Definition der Notenbankpolitik illustriert den Konflikt zwischen Glaubwürdigkeit und Anpassungsfähigkeit. Eine vertrauenswürdige Politik führt meist zu niedriger Inflation. Doch eine zu strenge Politik kann die Flexibilität der Wirtschaft begrenzen. Diese Balance zu finden, ist entscheidend für die ökonomische Zukunft.

Die Rolle der Europäischen Zentralbank (EZB)

Die Europäische Zentralbank (EZB) spielt eine zentrale Rolle in der Euro-Raum Wirtschaftspolitik. Ihre Hauptaufgabe ist die Steuerung der Geldpolitik. Damit legt sie den Zinssatz fest, um Preisstabilität zu gewährleisten. In volatilen Wirtschaftszeiten rückt die Zinspolitik der EZB besonders in den Fokus. Sie beeinflusst direkt Inflation und Wachstum.

Die EZB garantiert zudem, dass Banken im Euro-Raum jederzeit liquide sind. Durch ihr Liquiditätsmanagement sorgt sie dafür, dass Banken täglich ihren Verpflichtungen nachkommen können. In Krisenzeiten ist dies essentiell, um das Vertrauen in das Finanzsystem aufrechtzuerhalten.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Regulierung der Finanzinstitute. Die EZB setzt Bankenregelungen durch, die ein stabiles Finanzsystem sichern sollen. Diese Maßnahmen minimieren systemische Risiken und schützen die finanziellen Interessen der Bürger im Euro-Raum.

| Aufgaben der EZB | Ziele |

|---|---|

| Zinspolitik | Preis- und Wirtschaftsstabilität |

| Liquiditätsmanagement | Sicherung der finanziellen Mittel |

| Bankenregulierung | Stabilität und Risikominimierung |

Die vielfältigen Aufgaben der EZB im Euro-Raum sind unverzichtbar für die EU-Wirtschaftspolitik. Durch das Managen von Zinspolitik, Liquiditätsmanagement und Bankenregulierung stärkt die EZB die wirtschaftliche Stabilität maßgeblich.

Auswirkungen auf Inflation und Preisstabilität

Zinsen und Inflation stehen in direkter Beziehung zueinander, ein Hauptfokus der Wirtschaftspolitik. Notenbanken wie die Europäische Zentralbank (EZB) streben an, durch Zielvorgaben für die Inflation Preisstabilität zu erreichen. Durch Veränderung der Zinssätze beeinflussen sie die Inflationsrate direkt.

In den USA und der EU gibt es merkliche Unterschiede bei den derzeitigen Zinssätzen. Erkennen kann man dies daran, dass der US-Leitzins in einem Bereich zwischen 4,25 und 4,50 Prozent liegt, während der Hauptrefinanzierungssatz der EZB 2,65 Prozent beträgt. Diese Zinssatzschwankungen wirken sich auf Kreditkosten für Konsumenten aus und beeinflussen das allgemeine Preisniveau. Höhere Zinssätze senken üblicherweise die Nachfrage, führen zu tieferen Konsumentenpreisen und bremsen so die Inflation.

In den Inflationsdaten spiegelt sich dies wider: Die USA meldeten im März 2022 eine Inflationsrate von 8,5 Prozent. Deutschland hingegen verzeichnete eine Rate von 7,3 Prozent, die im Oktober 2022 auf 10,4 Prozent anstieg. Seit dem Frühjahr 2024 stabilisiert sich die Inflation auf rund 2 Prozent. Dies zeigt, wie effektiv Zinsanpassungen die Preisstabilität beeinflussen können.

Mehr Informationen zur Beziehung zwischen Zinsen und Inflation gibt es auf Rheinhessen Sparkasse und ZukunftKapital.de. Politische Entscheidungen zu Zinsanpassungen halten die Inflation innerhalb der gewünschten Grenzen, gemäß den Zielen der Notenbanken.

„Die Zinsen sind das Instrument der Notenbanken, um die Inflation zu steuern und die Preisstabilität zu sichern.“

Die enge Verbindung zwischen Zinspolitik, Konjunktur und Preisstabilität unterstreicht die Bedeutung strategischer Zinsentscheidungen.

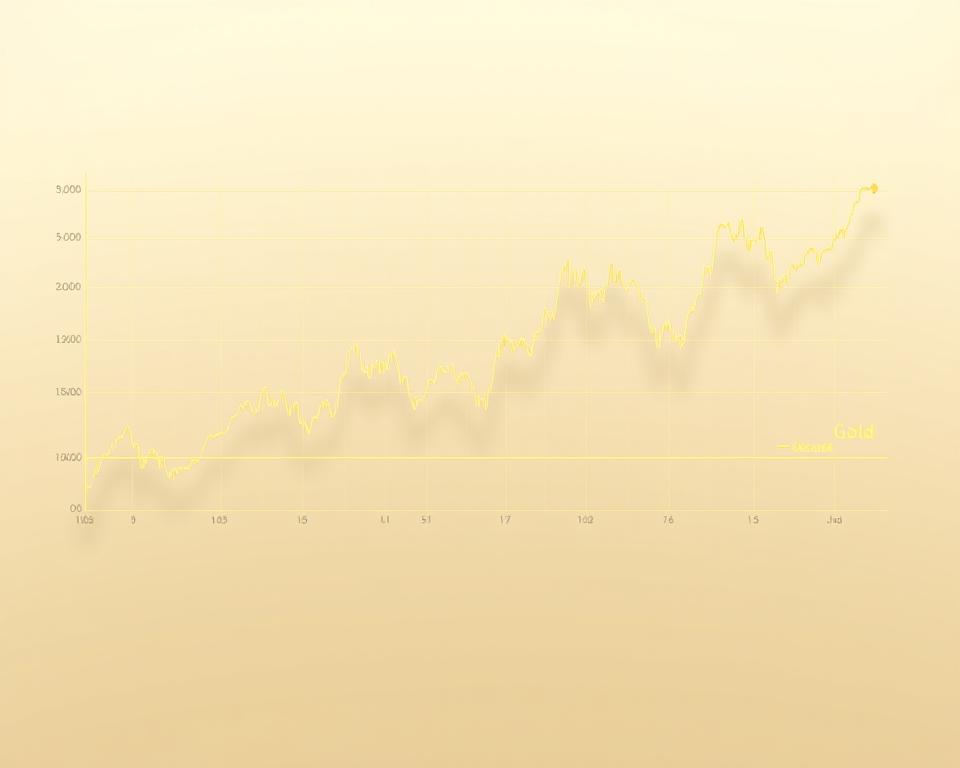

Einfluss auf die Finanzmärkte

Die Finanzmärkte sind ein fundamentaler Pfeiler der Wirtschaft, vor allem in Hinsicht auf Kapitalmärkte und die Entwicklung von Zinssätzen. Signifikante Schwankungen in der Politik der Notenbanken können gewaltige Wellen in den Finanzmärkten schlagen. Zum Beispiel, die Zinssätze bestimmen, wie attraktiv Investitionen sind, und haben somit einen direkten Einfluss auf Kapitalmärkte. Eine Verringerung des Leitzinses wird oft positiv von den Aktienmärkten aufgenommen, da dies Unternehmen ermöglicht, Kapital günstiger zu beschaffen und zu investieren.

Politische Anpassungen wirken sich auch direkt auf Wechselkurse aus. Wenn eine Volkswirtschaft niedrige Zinssätze hat, kann dies zu Kapitalabflüssen führen. Investoren suchen dann nach höheren Renditen in anderen Ländern. Eine Folge davon ist die Schwächung der eigenen Währung, was wiederum internationale Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt.

| Aspekt | Auswirkung |

|---|---|

| Kapitalmarkt | Stärkung bei niedrigen Zinssätzen |

| Zinsentwicklung | Veränderungen beeinflussen Investitionsanreize |

| Wechselkursentwicklung | Beeinflussung durch Kapitalbewegungen |

Zudem ist der Anlegerschutz von hoher Bedeutung. Eine instabile Zinslandschaft kann zu spekulativen Blasen führen, was ein Risiko für den Anlegerschutz darstellt. Daher ist eine ausbalancierte Politik der Notenbanken kritisch. Sie garantiert die Stabilität der Finanzmärkte und schützt die Anleger.

Notenbankpolitik und Kreditvergabe

Die Kreditvergabe ist essentiell für das Wirtschaftswachstum und wird stark durch die Notenbankpolitik beeinflusst. Veränderungen im Leitzins wirken sich unmittelbar auf Kreditbedingungen aus, indem sie entweder die Kosten erhöhen oder senken.

Wenn der Leitzins steigt, erhöhen sich die Kosten für Kredite, was die Nachfrage dämpft. Diese Entwicklung betrifft vor allem Verbraucherkredite und Immobilienfinanzierungen. Als Reaktion darauf passen Banken ihre Kreditangebote an.

Im Gegensatz dazu fördert eine Senkung des Leitzinses die Kreditvergabe, da sie die Kosten für Kredite senkt. Solche Schritte durch die Zentralbank beeinflussen direkt die Kreditvergabe und können die wirtschaftliche Aktivität ankurbeln.

| Kreditart | Leitzinserhöhung | Leitzinssenkung |

|---|---|---|

| Verbraucherkredite | Erschwerte Bedingungen | Erleichterte Bedingungen |

| Immobilienfinanzierung | Höhere Zinsen | Niedrigere Zinsen |

Zentralbanken setzen auch auf den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, um die Geldmenge zu steuern. Solche Aktionen beeinflussen indirekt die Kreditverteilung durch Anpassung der Marktliquidität. Auch die Regulierungen der Banken spielen eine große Rolle.

Langfristige wirtschaftliche Effekte

Die langfristigen Effekte der Notenbankpolitik sind komplex. Sie beeinflussen zahlreiche Wirtschaftssektoren. Besonders kritisch sind die Auswirkungen auf Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit. Diese sind eng miteinander verzahnt.

Ein wichtiger Faktor ist der globale Wettbewerb. Durch stabile Rahmenbedingungen seitens der Notenbank können Unternehmen global besser agieren. Das steigert das Wachstum und kann die Arbeitslosenquote reduzieren.

Die Stabilität im Finanzwesen ist ebenfalls zentral. Zuverlässige Politik der Notenbank reduziert Marktvolatilität. Sie stärkt das Vertrauen der Investoren, was zu robustem Wirtschaftswachstum führen kann. Eine solide Wirtschaftslage verringert Arbeitslosigkeit, fördert den Wohlstand.

„Ein stabiles wirtschaftliches Umfeld ist das Fundament für langfristiges Wachstum und Beschäftigung.“ – Mario Draghi

Die folgende Übersicht bietet Vergleichsdaten zur Bewertung der Notenbankpolitik-Effekte auf Wirtschaftswachstum und Arbeitslosenraten.

| Jahr | Wirtschaftswachstum | Arbeitslosigkeit |

|---|---|---|

| 2018 | 1.5% | 3.4% |

| 2019 | 1.8% | 3.2% |

| 2020 | -3.8% | 4.7% |

| 2021 | 5.2% | 3.6% |

Kritische Perspektiven und Herausforderungen

Die Grenzen der Notenbankpolitik sind in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit besonders klar. Das größte Problem ist es, das rechte Maß zwischen zu starken und zu schwachen Maßnahmen zu finden. Beide Extreme bringen erhebliche Risiken mit sich. Eine zu freigiebige Geldpolitik kann zu Wirtschaftsüberhitzung und unkontrollierbarer Inflation führen, ähnlich den 1970er Jahren.

Zu strenge Maßnahmen andererseits könnten das Wirtschaftswachstum drosseln und die Arbeitslosigkeit steigen lassen. Ein weiteres Problem stellt die zunehmende Verschuldung dar. Auch die Abhängigkeit von niedrigen Zinsen schränkt die Handlungsmöglichkeiten der Zentralbanken ein.

Im Kontext der Eurozone steht die Europäische Zentralbank vor der Herausforderung, eine einheitliche Geldpolitik für ökonomisch unterschiedliche Länder zu finden. Dies verdeutlicht die Grenzen der Notenbankpolitik und den Bedarf an koordinierter Fiskalpolitik.

Zukünftig könnte die Geldpolitik neue Strategien und Instrumente benötigen, die über traditionelle Ansätze hinausgehen. Die Anpassung an digitale Wirtschaftsstrukturen, Umweltaspekte und die Einbeziehung moderner Technologien sind Herausforderungen. Dadurch bleibt die Frage, wie anpassungsfähig die Geldpolitik bleiben muss, um effektiv zu sein.

FAQ

Was versteht man unter Notenbankpolitik?

Notenbankpolitik betrifft das Management von Geldmenge und Zinssätzen durch die Zentralbank, zur Förderung wirtschaftlicher Stabilität. Instrumente wie Leitzinsänderungen und Liquiditätsanpassungen werden eingesetzt.

Welche Rolle spielt die Europäische Zentralbank (EZB) in der Wirtschaftspolitik?

Die Europäische Zentralbank (EZB) steuert die Geldpolitik und Zinssätze innerhalb der Eurozone. Sie sichert die Liquidität, um finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Ihr Einfluss ist entscheidend für die europäische Wirtschaftspolitik.

Wie beeinflusst die Zentralbankpolitik die Inflation?

Durch die Festlegung von Inflationszielen und die Anpassung von Zinssätzen beeinflusst die Zentralbankpolitik die Inflation. Diese Maßnahmen haben einen direkten Einfluss auf Konsumentenpreise und Preisstabilität.

Inwiefern wirken sich Veränderungen in der Notenbankpolitik auf die Finanzmärkte aus?

Notenbankpolitische Änderungen haben signifikante Auswirkungen auf Kapital- und Aktienmärkte. Dazu gehören Veränderungen bei Wechselkursen und Investitionsanreizen.

Wie wirkt sich die Geldpolitik auf die Kreditvergabe aus?

Geldpolitik beeinflusst direkt und indirekt Kreditvergabekonditionen, Verfügbarkeit von Verbraucherkrediten und Immobilienfinanzierung. Sie wird durch die Zentralbank gesteuert.

Welche langfristigen wirtschaftlichen Effekte hat die Notenbankpolitik?

Langfristig trägt die Notenbankpolitik zu Wirtschaftswachstum, Arbeitsmarktstabilität, finanzieller Systemstabilität und globalem Handel bei. Sie fördert oder hemmt ein stabiles wirtschaftliches Umfeld.

Welche Herausforderungen und Risiken bestehen in der Notenbankpolitik?

Notenbankpolitik ist konfrontiert mit Risiken von Über- oder Unterreaktion. Ständige Diskussionen betreffen die künftige Ausrichtung und globale Entwicklungen in der Geldpolitik.