Wussten Sie, dass die Berechnung Ihrer Grundsteuer teilweise auf Daten aus dem Jahr 1935 basiert? Über 80 % aller Immobilien in Deutschland werden noch immer mit veralteten Werten besteuert – ein Relikt aus Zeiten, als der Zweite Weltkrieg noch nicht begonnen hatte.

Der sogenannte Einheitswert dient als zentrale Grundlage für die Besteuerung von Häusern, Wohnungen und Gewerbegebäuden. Er bestimmt, wie viel Eigentümer:innen jährlich an Kommunen zahlen müssen. Doch wie wird dieser Wert überhaupt ermittelt?

Für private und gewerbliche Objekte gelten unterschiedliche Regeln. Während Neubauten nach aktuellen Maßstäben bewertet werden, orientieren sich viele Altbauten an historischen Vergleichszahlen. Dies führt immer wieder zu Diskussionen über Ungerechtigkeiten im Steuersystem.

In den nächsten Abschnitten erfahren Sie:

- Wie die Berechnung in Ost- und Westdeutschland variiert

- Warum selbst Fachleute die Methodik kritisch sehen

- Welche Reformen aktuell geplant sind

Das Wichtigste in Kürze

- Steuerliche Bewertung gilt für alle Gebäudetypen

- Basis für Grund- und Gewerbesteuerberechnung

- Ostdeutsche Werte stammen aus 1964

- Westliche Berechnungen nutzen Daten von 1935

- Aktuelle Reformen sollen System modernisieren

- Unterschiede zwischen Bundesländern beachten

Grundlagen des Einheitswerts

Hätten Sie gedacht, dass steuerliche Bewertungen auf fast 90 Jahre alten Daten beruhen? Dieses System entstand in einer Zeit, als Telefone noch Wählscheiben hatten und Computer Science-Fiction waren. Wir klären auf, wie historische Entscheidungen bis heute die Steuerlast prägen.

Definition und historische Hintergründe

Der Einheitswert ist ein künstlich ermittelter Steuerwert, der sich vom marktüblichen Verkehrswert unterscheidet. Während letzterer aktuelle Preise widerspiegelt, greift die steuerliche Bewertung auf fixe Stichtage zurück.

In Westdeutschland gilt der 1. Januar 1935 als Referenz – ein Datum, das vor der Währungsreform und dem Wirtschaftswunder liegt. Ostdeutsche Werte basieren auf dem 1. Januar 1964, als die DDR noch Planwirtschaft betrieb. „Diese Zeitkapsel-Methode führt zu absurden Situationen“, erklärt ein Steuerexperte des DIW.

Rechtliche Grundlagen und Bewertungsgesetz

Das Bewertungsgesetz (BewG) bildet die juristische Grundlage für dieses System. Paragraf 19 legt fest, dass Neubauten zwar modern berechnet werden, Altbestände aber in der Zeit eingefroren bleiben.

Kritiker monieren besonders zwei Punkte:

- Wohnungen in attraktiven Lagen werden systematisch unterbewertet

- Landwirtschaftliche Flächen zahlen überproportional hohe Abgaben

Die aktuelle Reform ab 2025 soll diese Ungerechtigkeiten beseitigen. Bis dahin gelten weiterhin die historischen Werte als Berechnungsgrundlage.

einheitswert grundstück: Berechnung und Anwendung

Steuerliche Bewertungen gleichen oft einem komplizierten Puzzle. Das Finanzamt setzt den maßgeblichen Wert fest – dabei kommen je nach Objekttyp unterschiedliche Methoden zum Einsatz. Für vermietete Häuser gilt häufig das Ertragswertverfahren, das Mieteinnahmen und lokale Vergleichswerte berücksichtigt.

Zentraler Ansatzpunkt ist die Jahresrohmiete. Diese fiktive Mietsumme wird mit einem gesetzlichen Faktor multipliziert. Ein Beispiel: Bei einer angenommenen Jahresmiete von 12.000 € und einem Multiplikator von 12,5 ergibt sich ein Wert von 150.000 €. Diese Berechnung bildet später die Basis für Steuerbescheide.

Regionen unterscheiden sich deutlich:

| Bundesland | Multiplikator Wohngebäude | Multiplikator Gewerbe |

|---|---|---|

| Bayern | 10,0 | 12,0 |

| Nordrhein-Westfalen | 11,5 | 14,2 |

| Brandenburg | 9,8 | 11,7 |

Unbebaute Flächen werden anders behandelt. Hier fließen Bodenrichtwerte und Nutzungsart ein. „Die Systematik führt dazu, dass zwei gleich große Grundstücke in verschiedenen Städten völlig unterschiedlich besteuert werden“, erklärt ein Mitarbeiter des Landesamts für Steuern.

Kritisch bleibt: Aktuelle Marktentwicklungen spielen kaum eine Rolle. Bis zur Reform 2025 gelten weiterhin historische Berechnungsgrundlagen – selbst bei neu erschlossenen Gebieten.

Berechnungsmethoden des Einheitswerts

Wie ermittelt das Finanzamt eigentlich den Wert Ihrer Immobilie? Für die steuerliche Bewertung kommen je nach Bebauung und Nutzung unterschiedliche Rechenmodelle zum Einsatz. Diese Verfahren bestimmen, ob Sie mehr oder weniger Grundsteuer zahlen.

Ertragswertverfahren bei bebauten Grundstücken

Das Ertragswertverfahren dominiert bei vermieteten Objekten. Hier berechnet sich der Wert aus der fiktiven Jahresrohmiete multipliziert mit einem regionalen Faktor. Ein Mehrfamilienhaus in München mit 24.000 € Jahresmiete und Faktor 10 ergibt beispielsweise 240.000 € Bemessungsgrundlage.

Sachwertverfahren und Ersatzbemessungsgrundlage

Bei selbstgenutzten Häusern oder fehlenden Mietdaten greift das Sachwertverfahren. Es addiert:

- Bodenwert (Lage und Größe)

- Gebäudewert (Bauart und Alter)

- Wert der Außenanlagen

| Verfahren | Anwendung | Bundesland-Beispiel |

|---|---|---|

| Ertragswert | Vermietete Wohnhäuser | Hamburg (Faktor 12) |

| Sachwert | Eigengenutzte Häuser | Sachsen (Faktor 8,5) |

Für unbebaute Flächen zählt allein der Bodenrichtwert. Bei lückenhaften Unterlagen dient die Ersatzbemessungsgrundlage: Vergleichswerte ähnlicher Objekte werden herangezogen. „Ein Grundstückskauf in Berlin-Mitte wirkt sich anders aus als in ländlichen Regionen Brandenburgs“, erklärt ein Gutachter des IVD.

Formeln zur Ermittlung von Einheitswert und Grundsteuer

Multiplikatoren und Messzahlen entscheiden über Ihre jährliche Abgabenlast. Die Berechnung folgt klaren mathematischen Regeln, die jedoch regional unterschiedlich ausfallen können.

Multiplikatoren und Einflussfaktoren

Der Vervielfältiger bildet das Herzstück der Formeln. Er wird von Bundesländern festgelegt und hängt von Gebäudetyp und Nutzung ab. Ein Beispiel: Bei einer Jahresrohmiete von 18.000 € und einem Faktor 12 ergibt sich ein Wert von 216.000 €.

Die Formelkette im Überblick:

- Einheitswert = Jahresrohmiete × Vervielfältiger

- Grundsteuermessbetrag = Einheitswert × Grundsteuermesszahl

- Jährliche Grundsteuer = Messbetrag × Hebesatz der Gemeinde

Eine typische Rechnung zeigt Unterschiede:

| Standort | Jahresmiete | Faktor | Messzahl |

|---|---|---|---|

| Köln | 15.000 € | 11,5 | 0,34 % |

| Leipzig | 15.000 € | 9,8 | 0,41 % |

Lage und Baujahr spielen indirekt eine Rolle. Historische Werte fließen über den Vervielfältiger ein, moderne Sanierungen bleiben unberücksichtigt. „Ein Altbau in München zahlt oft weniger als ein Neubau in Dortmund“, erklärt ein Steuerberater.

Die Grundsteuermesszahl wirkt wie ein Stellrad der Kommunen. Bei einer Messzahl von 0,35 % und einem Hebesatz 450 % entstehen aus 200.000 € Einheitswert jährlich 3.150 € Steuern. Diese Mechanik erklärt, warum Nachbargemeinden unterschiedliche Abgaben fordern.

Bedeutung des Einheitswerts für die Grundsteuer

Haben Sie sich je gefragt, warum zwei ähnliche Häuser in derselben Straße unterschiedliche Steuern zahlen? Der Schlüssel liegt im Zusammenspiel dreier Faktoren: Einheitswert, Grundsteuermesszahl und kommunalem Hebesatz. Diese Kombination entscheidet über Ihre jährliche Abgabenlast.

Steuerberechnung im Detail

Die Formel für die Grundsteuer wirkt simpel: Einheitswert × Messzahl × Hebesatz. Doch hinter dieser Rechnung verbergen sich komplexe Wechselwirkungen. Ein höherer Hebesatz der Gemeinde kann selbst bei niedrigem Einheitswert zu hohen Zahlungen führen.

Beispielrechnung für München und Dresden:

| Stadt | Einheitswert | Messzahl | Hebesatz | Jahressteuer |

|---|---|---|---|---|

| München | 180.000 € | 0,31 % | 535 % | 2.961 € |

| Dresden | 150.000 € | 0,45 % | 420 % | 2.835 € |

Schon kleine Änderungen der Messzahl wirken sich massiv aus. Bei einem Wert von 200.000 € führt eine Senkung von 0,35 % auf 0,30 % zu 100 € weniger Steuern pro Jahr – selbst wenn der Hebesatz gleich bleibt.

Für Gewerbeimmobilien gilt dieselbe Logik. Hier fließt der Wert zusätzlich in die Gewerbesteuer ein. „Falsche Angaben im Bescheid können Unternehmen teuer zu stehen kommen“, warnt ein Steuerberater aus Hamburg.

Aktuelle Reformen ab 2025 zielen darauf ab, diese Mechanik transparenter zu gestalten. Bis dahin bleibt der historisch ermittelte Wert die Basis – selbst wenn er kaum noch der realen Höhe der Immobilienpreise entspricht.

Änderungen und Neubewertung im Zuge der Grundsteuerreform 2025

Deutschlands Immobilienmarkt steht vor einer historischen Wende. Ab dem 1. Januar 2025 tritt eine grundlegende Reform in Kraft, die erstmals seit Jahrzehnten moderne Bewertungskriterien einführt. Das Bundesfinanzministerium koordiniert die Neubewertung von 36 Millionen Objekten – eine Mammutaufgabe für Behörden und Eigentümer.

Neuer Hauptfeststellungszeitpunkt und Bewertungsgrundlagen

Statt veralteter Vergleichszahlen aus den 1930er oder 1960er Jahren setzt die Regelung auf aktuelle Marktdaten. Der neue Hauptfeststellungszeitpunkt orientiert sich an:

- Lage und Bodenrichtwerten

- Gebäudeart und Nutzfläche

- Durchschnittlichen Mieterträgen

| Kriterium | Bisher | Ab 2025 |

|---|---|---|

| Bewertungsgrundlage | Historische Mietwerte | Aktuelle Marktpreise |

| Zeitpunkt | 1935/1964 | Jährliche Aktualisierung |

| Flächenberechnung | Bruttogrundfläche | Nettowohnfläche |

Auswirkungen auf die Steuerlast der Immobilienbesitzer

Das Ergebnis der Reform wird regional stark variieren. Städte mit hohen Bodenpreisen erwarten Steigerungen von bis zu 30%, während ländliche Gebiete entlastet werden könnten. Das Bundesfinanzministerium plant Ausgleichsmechanismen:

| Regionstyp | Durchschnittliche Veränderung | Beispielkommune |

|---|---|---|

| Metropolen | +15% bis +25% | München |

| Mittelstädte | -5% bis +10% | Kassel |

| Ländlich | -10% bis -20% | Uckermark |

Übergangsfristen sollen Härten vermeiden. „Die ersten Jahre nach 2025 werden Anpassungen erfordern“, betont ein Sprecher des Ministeriums. Eigentümer erhalten ab Januar 2025 neue Bescheide mit detaillierten Berechnungsgrundlagen.

Ablauf und Zustellung des Einheitswertbescheids

Der Einheitswertbescheid erreicht Eigentümer meist unerwartet – oft erst Monate nach dem eigentlichen Eigentumswechsel. Das Finanzamt versendet diese verbindliche Bewertungsgrundlage typischerweise innerhalb von 12 Monaten nach baulichen Veränderungen oder Eigentumsübergängen.

Verfahren bei Eigentümerwechsel

Bei Verkäufen, Erbschaften oder Schenkungen startet die Neubewertung automatisch. Die Bearbeitungsdauer variiert:

- 6-9 Monate bei einfachen Eigentumsübertragungen

- Bis zu 18 Monate bei komplexen Fällen wie Erbengemeinschaften

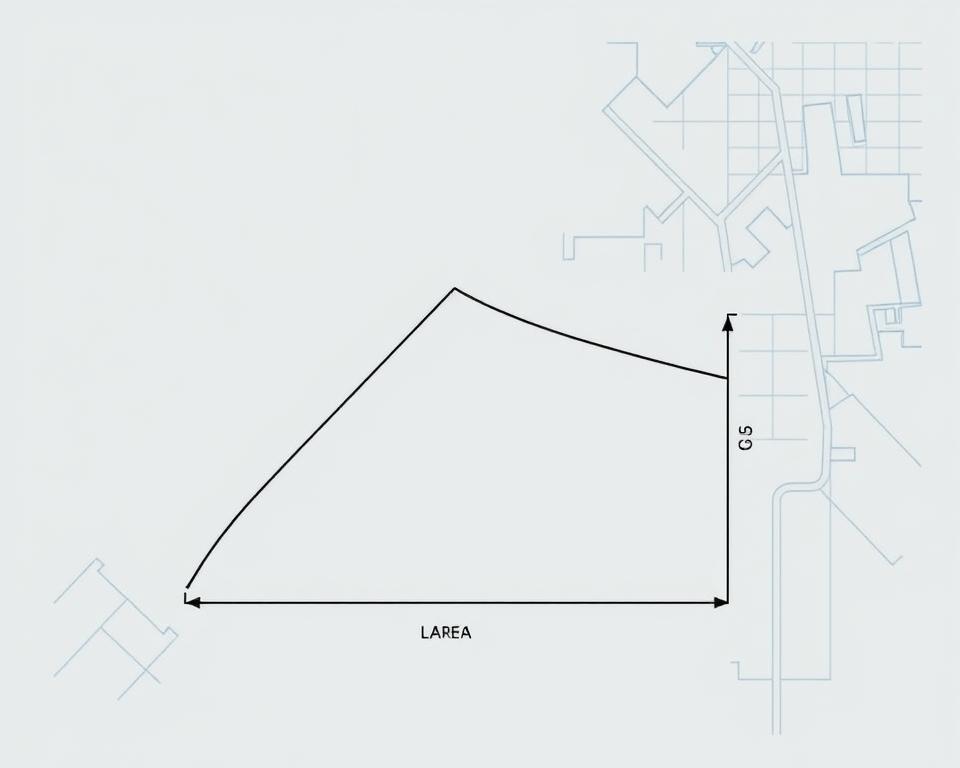

Das Amt fordert vorab eine „Erklärung zur Feststellung des Einheitswerts“ an. Dieses Formular dokumentiert:

- Exakte Grundstücksgrenzen

- Bestehende Gebäudestrukturen

- Letzte Nutzungsänderungen

Ein Praxisbeispiel zeigt typische Abläufe:

| Ereignis | Zustellungsfrist | Besonderheiten |

|---|---|---|

| Hauskauf | 8 Monate | Vorläufige Steuerzahlungen möglich |

| Erbschaft | 14 Monate | Nachweis aller Erbberechtigten nötig |

Fehlerhafte Bescheide müssen innerhalb von einem Monat beanstandet werden. Das Finanzamt prüft dann die Angaben neu – bei Verlust des Dokuments genügt ein formloser Antrag auf Zweitschrift. „In 40% der Fälle finden wir Abweichungen bei den Gebäudemaßen“, erklärt ein Sachbearbeiter aus Köln.

Auswirkungen baulicher und wirtschaftlicher Veränderungen

Viele Eigentümer unterschätzen, wie Umbauten oder Grundstücksänderungen ihre Steuerlast beeinflussen. Selbst kleine Maßnahmen können den Wert eines Hauses neu definieren – mit teils überraschenden Folgen für die jährlichen Abgaben.

Einfluss von Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Das Finanzamt reagiert auf bauliche Verbesserungen. Eine Dachgeschossausbau erhöht die Nutzfläche und damit die Werte. Beispiel: Ein Altbau in Hamburg steigert durch energetische Sanierung seinen Einheitswert um 18%. Die Tabelle zeigt typische Auswirkungen:

| Maßnahme | Wertsteigerung | Steuererhöhung/Jahr |

|---|---|---|

| Badezimmersanierung | 3-5% | 45-75 € |

| Kellerausbau | 8-12% | 120-180 € |

| Solaranlage | 4-7% | 60-105 € |

„Eigentümer sollten vor Investitionen immer die steuerlichen Konsequenzen prüfen“, rät ein Gutachter des IVD Berlin. Besonders bei unbebauten Grundstücken wirken sich Erschließungskosten direkt auf die Bewertung aus.

Neubildung wirtschaftlicher Einheiten

Wirtschaftliche Veränderungen verändern die Berechnungsgrundlage. Dazu zählen:

- Zusammenlegung zweier Grundstücken

- Teilung eines großen Areals

- Nutzungsänderung (z.B. Gewerbe zu Wohnen)

Ein Praxisbeispiel: Wer ein Haus mit Garten abtrennt und separat verkauft, löst eine Neubewertung beider Flächen aus. Die folgende Tabelle zeigt mögliche Szenarien:

| Veränderung | Auswirkung | Frist zur Anpassung |

|---|---|---|

| Grundstücksteilung | +22% Gesamtsteuer | 6 Monate |

| Zusammenlegung | -15% pro Einheit | 8 Monate |

Eigentümer können den Einheitswert überprüfen lassen, falls sie Ungereimtheiten vermuten. Die Behörden prüfen Anträge innerhalb von 3-5 Monaten – bei Fehlern im Bescheid besteht ein Monat Widerspruchsfrist.

Unterschiede zwischen Einheitswert und Verkehrswert

Warum liegen bei Immobilien oft zwei völlig unterschiedliche Werte vor? Der Einheitswert dient als Steuergrundlage, während der Verkehrswert den realen Marktpreis abbildet. Beide Begriffe trennen Welten – historische Berechnungen treffen auf aktuelle Wirtschaftsdynamik.

Das Finanzamt ermittelt den Einheitswert anhand veralteter Mietdaten und fester Multiplikatoren. Ein Haus aus den 1960er Jahren wird so bewertet, als stünde es noch in der Nachkriegszeit. Der Verkehrswert hingegen orientiert sich an:

- Aktuellen Kaufpreisen der Region

- Zustand der Bausubstanz

- Nachfrageentwicklungen

Diese Tabelle zeigt Schlüsselunterschiede:

| Kriterium | Einheitswert | Verkehrswert |

|---|---|---|

| Bewertungszweck | Grundsteuer-Berechnung | Verkauf/Beleihung |

| Basis | 1935/1964 | Aktuelle Marktlage |

| Aktualität | Eingefroren | Dynamisch |

Ein Beispiel verdeutlicht die Diskrepanz: Ein Münchner Altbau könnte einen Einheitswert von 120.000 € haben, während der Verkehrswert bei 1,2 Mio. € liegt. Diese Differenz erklärt, warum der Steuerwert keine Rolle bei Verkäufen spielt.

Die Grundsteuer bleibt somit eine Rechnung aus der Vergangenheit. Modernisierungen oder Lagevorteile fließen erst ab 2025 in die Bewertung ein. Bis dahin gilt: Je älter das Objekt, desto größer die Abweichung zwischen beiden Werten.

Praktische Hinweise zur Überprüfung Ihres Einheitswertbescheids

Jeder dritte Einheitswertbescheid enthält Fehler – wissen Sie, wie Sie Ungenauigkeiten erkennen? Mit diesen Checklisten prüfen Sie Ihre Unterlagen effektiv und schützen sich vor falschen Berechnungen.

Tipps zur Dokumentenprüfung

Vergleichen Sie diese Angaben mit Ihren Unterlagen:

- Bewertungsstichtag (meist 01.01.1935 oder 1964)

- Ausgewiesene Grundstücksgröße in Quadratmetern

- Angaben zur Bebauung und Nutzungsart

Ein Beispiel: Steht im Bescheid „unbebaute Fläche“, obwohl ein Gartenhaus existiert? Solche Diskrepanzen führen oft zu Korrekturen. Prüfen Sie besonders die „Erklärung zur Feststellung“ auf Vollständigkeit.

Möglichkeiten des Widerspruchs

Bei Fehlern haben Sie einen Monat Zeit zum Handeln. So gehen Sie vor:

- Schriftlichen Einspruch beim Finanzamt einreichen

- Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen beifügen

- Alternativ: Änderungsantrag mit neuen Unterlagen stellen

| Fehlerquelle | Häufigkeit | Typische Korrektur |

|---|---|---|

| Falsche Flächenangabe | 23% der Fälle | -15% bis +30% |

| Veraltete Nutzungskategorie | 17% | Durchschnittlich 12% |

Ein Tipp: Fordern Sie bei stark abweichenden Marktpreisen eine Neubewertung an. Viele Ämter berücksichtigen bereits jetzt die Reformkriterien von 2025.

Fazit

Die steuerliche Bewertung von Immobilien steht vor einem historischen Umbruch. Bisher basiert die Berechnung der Grundsteuer auf Werten aus den Jahren 1935 bzw. 1964 – ein System, das seit Jahrzehnten Kritik provoziert. Die geplante Reform ab 2025 wird diese Praxis durch aktuelle Marktbewertungen ersetzen.

Zentrale Erkenntnisse zeigen: Unterschiede zwischen Regionen und Gebäudetypen führten oft zu unfairen Lasten. Während neue Bundesländer mit DDR-Werten arbeiten, nutzt der Westen noch immer Daten aus der Vorkriegszeit. Die Neuregelung verspricht transparente Kriterien wie Bodenrichtwerte und Nettowohnflächen.

Eigentümer sollten ihre aktuellen Bescheide prüfen und sich auf Änderungen vorbereiten. Eine Expertenanalyse hilft, Fehler frühzeitig zu erkennen. Denn der richtige Wert entscheidet langfristig über Steuerlasten – besonders in urbanen Wachstumsregionen.

Mit der Reform endet eine Ära veralteter Berechnungsmethoden. Sie schafft die Grundlage für ein gerechteres System, das sich an realen Marktbedingungen orientiert. Informieren Sie sich jetzt, um zukünftige Anpassungen optimal zu nutzen.

FAQ

Welche Rolle spielt der Einheitswert bei der Grundsteuerberechnung?

Der Einheitswert dient als Basis für die Berechnung der Grundsteuer. Das Finanzamt ermittelt ihn mithilfe gesetzlich festgelegter Verfahren und nutzt ihn zusammen mit der Steuermesszahl sowie dem Hebesatz der Gemeinde, um die jährliche Steuerlast zu bestimmen.

Warum basieren die aktuellen Werte auf dem Stand von 1935 oder 1964?

In den alten Bundesländern gilt der Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 1964, in den neuen Bundesländern 1. Januar 1935. Diese veralteten Werte wurden aufgrund fehlender gesetzlicher Anpassungen bis zur Grundsteuerreform 2025 weiterverwendet.

Wie wirkt sich die Grundsteuerreform 2025 auf die Bewertung aus?

Ab 1. Januar 2025 gilt eine Neubewertung aller Immobilien auf Basis aktueller Wertverhältnisse. Das Bundesfinanzministerium führt ein modernes Berechnungssystem ein, das unter anderem Bodenrichtwerte und Gebäudedaten berücksichtigt.

Können Modernisierungen den Einheitswert erhöhen?

Ja, bauliche Veränderungen wie Sanierungen oder Erweiterungen können zu einer Neufeststellung führen. Das Finanzamt prüft dann, ob sich der wirtschaftliche Ertrag oder der Sachwert der Immobilie erhöht hat.

Was unterscheidet den Einheitswert vom Verkehrswert?

Der Einheitswert ist eine steuerliche Kennzahl, die oft unter dem aktuellen Marktwert liegt. Der Verkehrswert spiegelt hingegen den realistischen Preis wider, der bei einem Verkauf erzielt werden könnte.

Wie kann man gegen einen Einheitswertbescheid vorgehen?

Eigentümer können innerhalb eines Monats schriftlich Widerspruch einlegen. Empfehlenswert ist die Überprüfung der zugrunde liegenden Daten wie Flächenangaben oder Gebäudenutzung durch einen Experten.

Welche Faktoren beeinflussen die Höhe der Grundsteuer?

Entscheidend sind der Einheitswert, die Grundsteuermesszahl (bundeseinheitlich festgelegt) und der Hebesatz der jeweiligen Gemeinde. Letzterer variiert regional stark und bestimmt die endgültige Steuersumme.

Gelten in allen Bundesländern dieselben Bewertungsregeln?

Nein. Seit der Reform dürfen Länder wie Bayern oder Hamburg eigene Modelle anwenden. Diese nutzen teilweise andere Berechnungsfaktoren, etwa pauschale Flächenwerte statt individueller Einheitswerte.